アナログオーディオ大全

レコード盤について Vol.3 ラッカー盤編

本ページでは、レコード針(カートリッジ)を用いて再生する、レコード盤(アナログレコード)についての解説を前ページに引き続いて行います。

今回はレコード盤を量産する前にマスターとして製作する『ラッカー盤』についての概要を述べた後に、この『アナログオーディオ大全』の他ページや弊社公式Youtubeチャンネルも交えて具体的な内容をお伝えします。

なお、カートリッジそのものについての基礎的な内容の解説ページもございますので、先に「カートリッジについて Vol.1 基礎編」のお目通しをお勧めします。

ラッカー盤とは

ラッカー盤はレコード盤の一種ではありますが、通常では塩化ビニルなどの高分子材料を主体としており英語で『Vinyl(ヴァイナル)』と呼称されるLPやEPとは異なり、非常に精密な平面の出ているアルミ円盤の表面に独自配合のラッカーをムラなく均一に塗布、これを乾燥させることで完成するものです。そのため、原材料にビニル系素材は用いられていません。

また、ラッカー盤は一般のレコード盤を生産する際のマスターとして音声信号を盤面に刻んで(カッティング)収録するためのものにつき、生産工場から出荷された時点では両面ともに一切の音楽は入っておらず、レコード針(カートリッジ)でトレースするための音溝も存在していません。

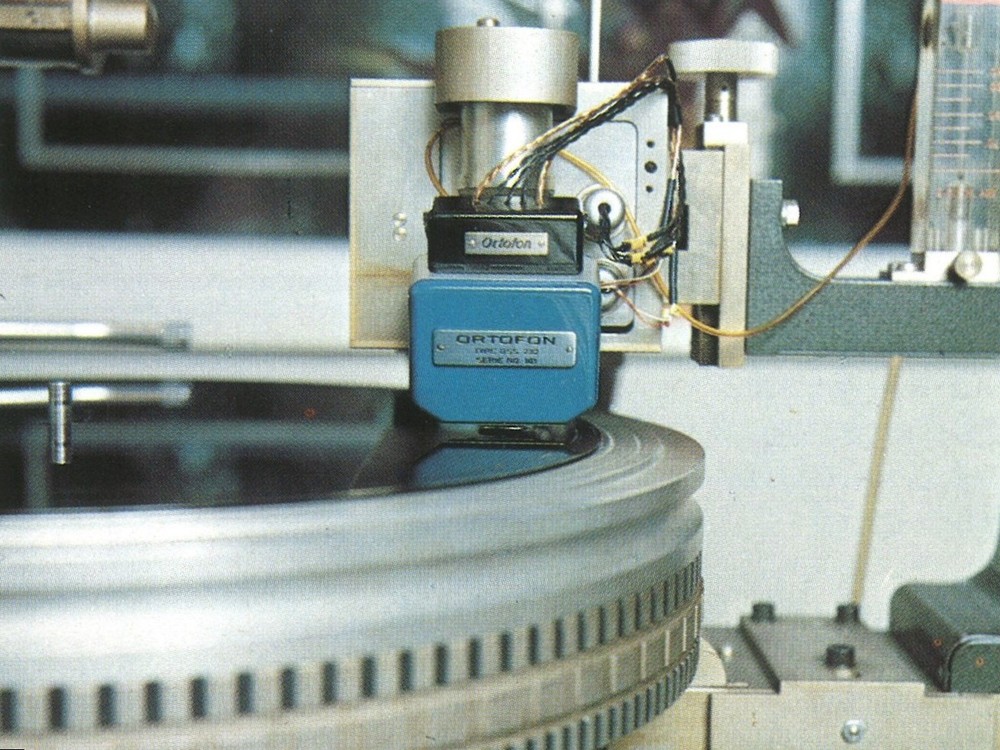

録音専用のレコードプレーヤーともいえるカッティング・レース(いわゆるカッティング・マシン)のプラッター(回転盤)にセットされ、同じくカッティング専用のスタイラスチップと駆動コイルを備えたカッターヘッド(上の写真、再生側機器に擬えるとカートリッジに相当)の動作によって盤面に音声信号が刻まれることで初めて、ラッカー盤はレコードのプレス用マスターや検聴用ディスクとして再生することが可能となります。またラッカー盤をレコード製作工程のカッティングで用いる際は、傷などを防止するために全ての盤が片面収録となっています。

1940年代までレコード盤の主流を占めていたSP盤の時代には、カッティング用の原盤には蝋を用いたワックス(アセテート)盤が用いられていました。LPおよびEP盤が登場する頃からは徐々にラッカー盤へと置き換わりが始まり、またその後いくつかの発展的な試みもありましたが、レコード用のカッティング原盤は現在もなおラッカー盤が主流であり続けています。

またラッカー盤の生産を行う企業は、かつては日本国内にも数社が存在していましたが、近年は米国カリフォルニア州のApollo/Transco(Apollo Masters)と、長野県宮田村に在するパブリックレコード株式会社の2社のみが全世界の需要を賄っている状態が続いていました。しかし、2020年にApollo Mastersのラッカー盤製造工場が火災により操業不可となったため、現在(2023/12時点)はラッカー盤の生産は日本でのみ行われています。

Ⅰ.ラッカー盤を再生用として用いる意義とは

これまで、ラッカー盤はレコード会社のスタジオでレコード盤生産時のマスターとして使用される(後述)か、カッティング作業の本番前にテスト用としてカットされるなどの用途に用いられることが一般的であったため、音声信号が記録されたカッティング済の盤が市販されたり一般に出回ることは基本的にありませんでした。そのため、実際にラッカー盤の音色を聴くことが可能となるのは検聴のテストに立ち会ったスタジオ関係者などにほぼ限られています。

アナログ研究の第一人者である海老沢 徹 先生は、カッティング用スタイラスの製造メーカーで設計・開発を担当されていた経緯からレコード会社のカッティング・スタジオでラッカー盤の検聴テストにもよく立ち会われたそうです。下の動画では、その際にラッカー盤の音色に対して抱いた印象のお話を頂いています。

海老沢先生のお話にもあったように、ラッカー盤の芯盤には非常に高品質、かつ高精度な平面が取られたアルミ円盤が用いられています。先に述べた米国ApolloやTransco社のラッカー盤には、同じく米国のAlcoa(Aluminum Company of America)社製の極めて高品質なアルミ板が用いられていたといわれており、また日本製のラッカー盤も芯盤の表面をマイクロメートル(㎛、古くはミクロンと呼称)単位でフラットになるよう研磨するなどしています。

ラッカー盤の製造メーカーが盤面の平面度にこだわる大きな理由は、盤面が高精度な平面でないと正確なカッティング作業が不可能であるためです。カッティング・レースに取り付けられたカッターヘッドには、ラッカー盤表面の反りやたわみに対して多少は対応できるようサスペンションが設けられていますが、これで追従できる範囲は数十㎛程度です。そのため、ラッカー盤はこの範囲内で平面度が確保されていることが必須条件となります。

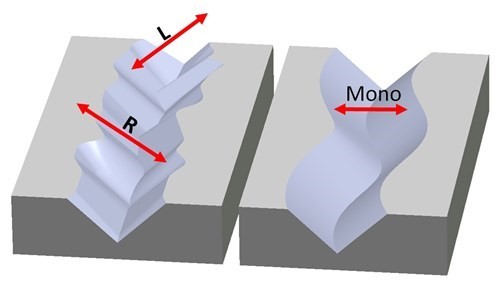

また、再生側となるカートリッジの針先が音溝をトレースする際も同様ですが、音溝音声信号が盤面の水平方向、つまり左右方向にのみ音溝の振幅がカッティングされるモノラルレコード(上図右)とモノラル専用のカッターヘッドおよびカートリッジの場合は、その影響は(ステレオ盤と比較した場合)まだ限定的です。

しかし、ステレオレコードには左右45度のV字形状をもった音溝表面に縦方向の凹凸が設けられており(上図左)、ステレオカートリッジは縦方向の振動もピックアップできるように設計されています。そのため、盤面に反りやうねりが存在するとカートリッジが振動間隔の広い低音の信号としてピックアップしてしまい、純粋な音声信号に加えて本来存在しない揺れが信号として混入してしまう恐れがあります。また、極端な反りやうねりによってカートリッジ先端のスタイラスチップが音溝をトレースしきれずに音飛びを起こしたり、針先が盤面を滑って傷を付けてしまう場合もあります。

再生用のレコード盤としては過剰なまでのフラット(平面)精度が出ているラッカー盤は、このような反りやうねりの影響を受けることはありません。また、盤のセンターホール(中心穴)の位置やサイズも極めて高精度に保たれており、レコード盤由来の偏芯やワウ・フラッターが発生する可能性も極めて低くなります。

なお、アルミニウムは塩化ビニル系の素材に対して2倍程度の比重をもっています。そのため、アルミ円盤を芯としているラッカー盤は通常のレコード盤(130g程度)よりも質量が大きく、重量盤(180~200g程度)と同様にカートリッジの針先と盤面が触れて再生している時の鳴きを盤面側で抑えることができるという利点もあります。

これらのことから、ラッカー盤を再生用に用いる利点をまとめると以下の2つに大別されるといえます。

①:カッターヘッドでカッティングした音声信号を、スタンパーやプレスなどを介さずに(微細な音声信号のニュアンスを減衰させずに)そのまま再生可能であること

②:一般のレコード盤に比べ平面度と中心穴の精度に優れ、アルミ芯盤に由来する質量もあること

ただラッカー盤は素材の特性上、塩化ビニル系素材を用いた一般のレコード盤に比べ傷が付きやすいため慎重な管理が要求されます。また、湿気や水気の付着により表面が劣化するため、湿式レコードクリーナーの使用は厳禁です。お手入れの際は、カーボンファイバーを用いた乾式のレコードクリーナーの使用を推奨します。

Ⅱ.ラッカー盤に刻まれた音溝の耐久性について

ラッカー盤に刻まれた音溝の耐久性を指して「2~3回程度再生すると音溝が崩れてしまって再生できない」と言われていますが、ラッカー盤に音声信号をカッティングして再生用ディスクとして販売している墺SUPERSENSE社によると、適切なセッティングを行ったレコードプレーヤーとカートリッジを使用することで最低限100回程度の再生は可能とされています。

ただし、この「再生可能なのは2~3回程度」という状況自体はおそらく実際に発生したことであったと考えられます。そしてこの状況の再現には、ラッカー盤が実際に再生されていた環境についての考察が必要となります。

SPUの登場以前となる1940~50年代にかけて、レコード会社でラッカー盤の検聴(カッティングした盤の再生検査)用に備えられていたプレイバック・スタンダードのカートリッジは、多くが針圧7g程度かそれ以上という(現代の基準からみれば)極めて重針圧であり、コンプライアンスも低い製品が主流であったため、一般のレコードに比べて表面の柔らかなラッカー盤の音溝が重針圧と低いコンプライアンスによってダメージを受け、数回で再生不可となってしまっていたという可能性が考えられます。

実際にレコード会社のカッティング・スタジオでラッカー盤の検聴に立ち会った経験を持つ海老沢先生も、本件についての所感を述べておられますので下の動画もあわせてご参照ください。

Ⅲ.ラッカー盤のカッティングについて

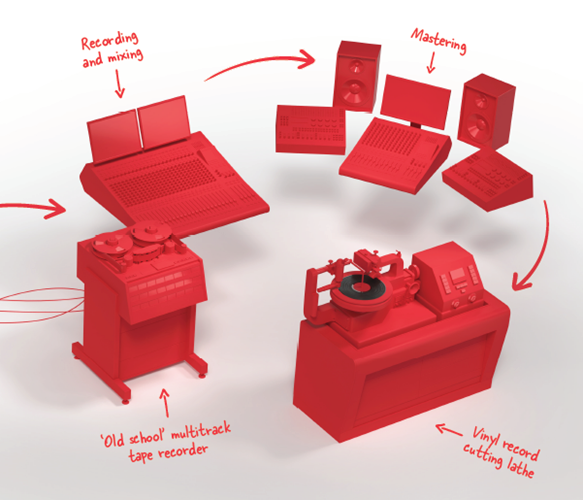

上の3D図は、ラッカー盤のカッティングに至るまでの一般的な工程を示したものです。まずはテープレコーダーでアナログのマスターテープ(もしくはそのコピーテープ)を再生し、音声信号として送り出します。

1970年代までの録音はほぼ全てがこの方式で、アナログ方式で切り貼りするなどして編集が行われたマスターテープが作製されていましたが、1970年代にデジタル信号を録音可能なPCMレコーダーが実用化されたことにより、マスター音源のデジタルデータ化が進められるようになりました。

その後(必要に応じて)ミキシングやマスタリングといった作業を経て、いよいよカッティング作業へと工程が移ります。なお、近年プレスされた新譜の盤ではマスタリングまでをデジタルで行いカッティング直前でD/A変換を行ったり、再プレスされたレコードの場合はデジタル編集によるリマスタリングを行うといったケースも一般化しています。

上の写真はオルトフォンによって開発、生産されていたステレオカッターヘッド、Type DSS 731/732を示したものです。先にも解説した通り、カッターヘッドはカッティング・レースに固定され、実際にラッカー盤表面に音溝を刻む(カッティングする)役割を担っています。

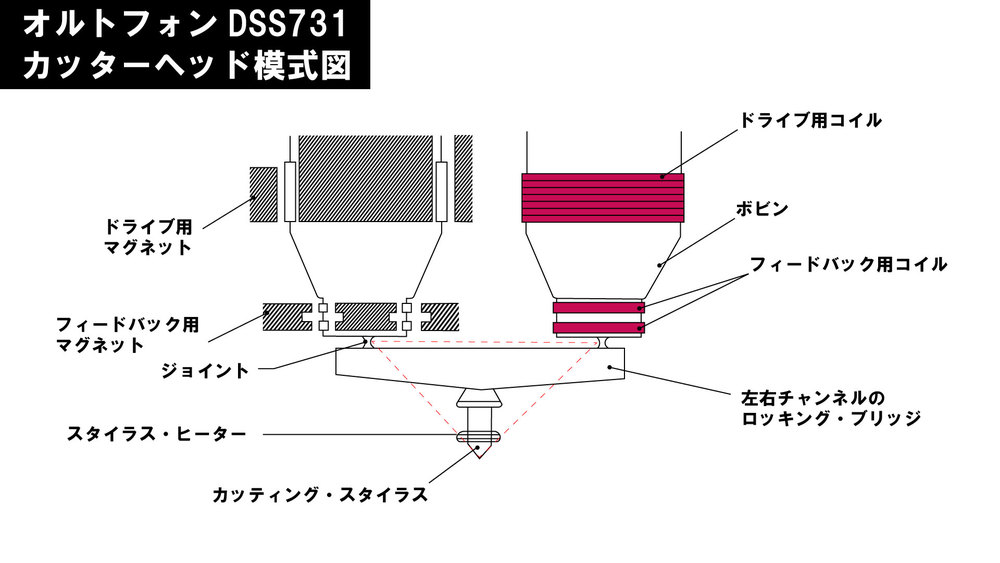

上図はオルトフォンのType DSS 731ステレオカッターヘッドの内部構造を模式図として示したものです。

左・右チャンネル用としてそれぞれにコイルが巻かれたボビンが存在し、その外周には磁気回路としてのマグネットが配置されています。ボビンには針先を押し出すためのドライブ用コイルと、引き戻すためのフィードバック用コイルがそれぞれ配置されており、この動作によってボビンは左右チャンネルで独自に動作することができます。これらを連動させているのは、左右ボビンにジョイントで渡されたT字型のロッキング・ブリッジです。音声信号がボビンの動作によって振動に変換され、これがロッキング・ブリッジから中心直下のカッティング・スタイラスに伝達されることで、ラッカー盤の表面に音溝をカッティングすることが可能となります。

また、カッティング・スタイラスにはラッカー盤面の開削をスムーズとし、摩擦抵抗の軽減と音溝表面の荒れを防ぐことを狙ってヒーター線が巻かれています。これはLPレコードの普及が始まった1950年代初頭から一般化し、Type DSS 731/732では本体下部に最初から取り付けられていました。サファイアやルビー、ダイアモンドを研磨してつくられたカッティング・スタイラスはそれだけでも充分な切れ味をもっていますが、条件によっては開削した音溝表面に荒れが出ることがあります。これは再生時にそのままノイズとして現れ、録音のクオリティを大きく下げてしまうため、レコード会社のカッティング・エンジニアは滑らかな音溝をカッティングできるように細心の注意を払って温度管理を行っています。

そしてスタイラス・ヒーターの温度はここに流す電流値の大小で変化しますが、電流値によってラッカー盤検聴時のS/N比や高域特性も変化するため、これが最良の数値となるよう併せて調整を行うこともなされていたようです。

そして、ラッカー盤は製造メーカーやロットによっても良好なカッティングを行える条件が異なるため、レコード会社はそれぞれヒーターの温度を独自に調整して各社それぞれの音づくりを行っていました。

レコード会社から正式な許諾を得てオリジナルマスターからコピーしたテープの音声信号をオールアナログのシステムでラッカー盤に両面カッティングし、これを再生用ディスクとして販売している墺SUPERSENSE社では、先に述べた日本製のラッカー盤を採用しています。この盤の生産に際しても先の解説内容と同様に綿密なセッティングが行われており、音声信号の再生時間と同じ時間をかけてカッティングが行われています。

※下の動画は、SUPERSENSE社のMASTERCUT RECORDSを紹介する公式PVです。

なお、MASTERCUT RECORDSのラッカー盤は弊社公式オンラインショップからの購入が可能です。詳細はこちらをお目通しください。

Ⅳ.ラッカー盤と「RIAAカーブ」について

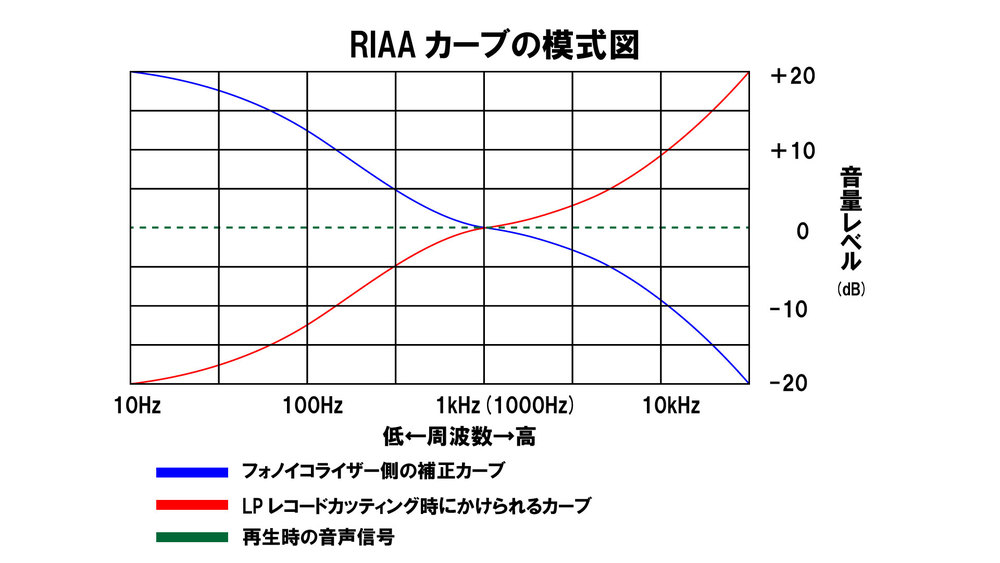

上図はフォノイコライザーなどの解説時によく目にする、RIAAカーブの模式図です。このカーブが存在することで、低音から高音までの幅広い周波数帯域をレコード盤の音溝に収めることが可能となります。ラッカー盤とも密接に関係している内容につき、本ページでもあらためて解説を行います。

RIAAカーブは、再生する音声信号の1kHz(=1,000Hz)を中心として低音域の音量を下げ、高音域の音量を上げたカッティング側のカーブ(上図赤の曲線)と、これと真逆の低音域の音量を上げ、高音域の音量を下げたフォノイコライザー側の補正カーブ(上図青の曲線)に分けられます。

RIAAカーブの使用順については、

①:マスターテープなどに録音されたマスター音源の音量レベル(上図緑の点線)

②:ラッカー盤にカッティングするためにかけられるRIAAカーブ(上図赤の曲線)

③:先の②を元に戻すためのフォノイコライザー側補正RIAAカーブ(上図青の曲線)

④:赤の曲線に対して鏡像となる青の曲線の補正カーブがかかることで、音声信号の音量レベルは再び緑の点線に戻る

となります。

また使用順のうち、②で音声信号にカッティング用のカーブがかけられることには理由があります。

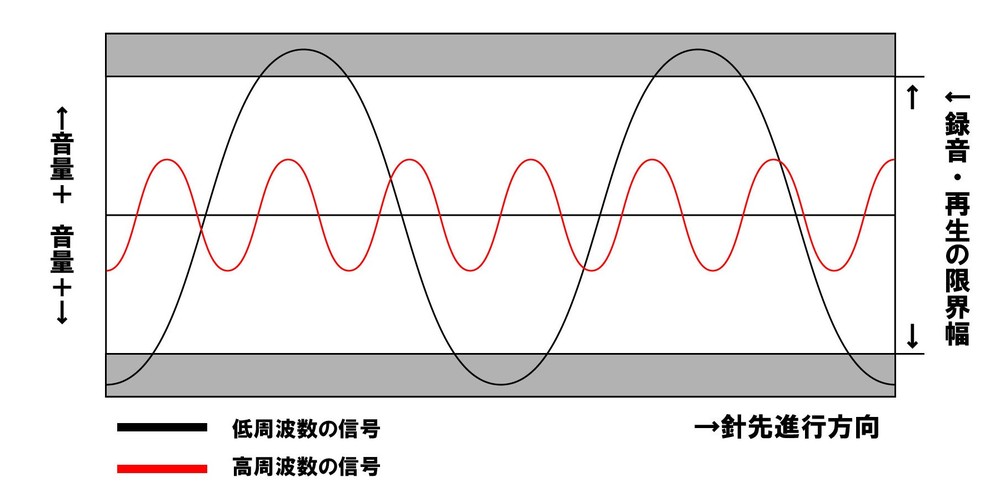

ラッカー盤を含むレコード盤の音溝には、カッターヘッドなどの録音側機器やカートリッジなどの再生側機器に起因する録音・再生の限界幅があります。

上の模式図に示した白色部分がこれに該当し、ここを超えて灰色の部分まで振幅を広げてカッティングを行うことは物理的に非常に難しく、また再生時にもカートリッジが追従できず音飛びなどの原因となるため、この幅は自ずと決まってきます。

しかし、マスター音源を含む再生用音源(テープ、CD、デジタル音源など種類を問わず同一)の音声信号は、大振幅かつ音量レベルの大きい低音信号(上図黒の波形)と振幅が狭く音量の小さい高音信号(上図赤の波形)で構成されており、このままではラッカー盤にカッティングすることはできません。

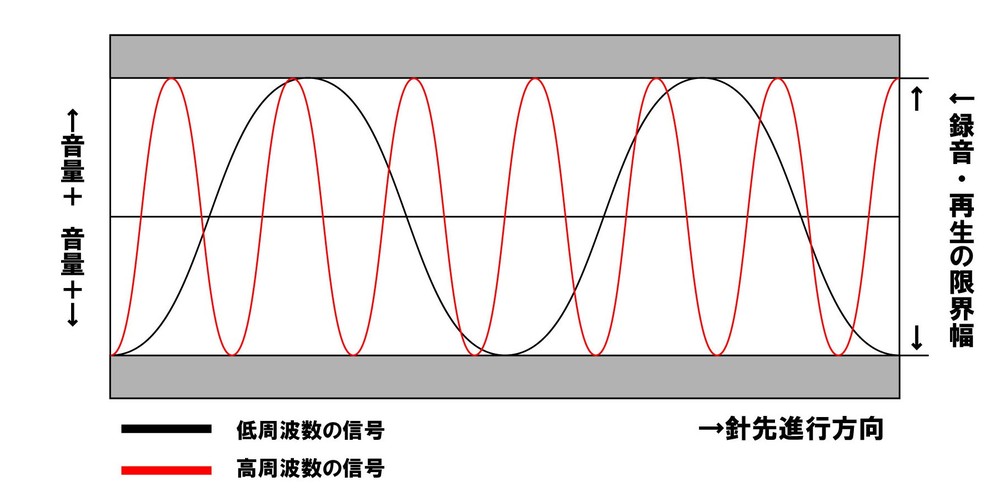

そのため、先に解説したカーブの使用順②でかけられるカッティング時のカーブを通して低音域の音量を下げ、高音域の音量を上げる必要があります。

上図は一般的な再生用音源の音声信号に、カッティング時のRIAAカーブをかけた時の様子を示した模式図です。先の表では限界幅をオーバーしていた低音域が幅内に収まり、高音域は大幅に音量レベルが上がっています。高音域の音量レベルを上げることには狙いがあり、レコード盤とカートリッジ針先が接した時に生じるスクラッチノイズを目立たせず、大音量の音声信号の中に埋めてしまう(S/N比のうち、サウンドのレベルを稼いで相対的にノイズを目立たないようにする)ことが可能となります。

このように、RIAAカーブはラッカー盤にカッティングを行うために存在しているイコライザーカーブであるといえます。そして一般的にはRIAAが定めた値に沿ってカーブをかけ、カッティングを行うことが原則であると認識されていますが、実際のレコーディングの現場では原則を認識した上で聴感上での音決めがなされている可能性もあるようです。この詳細は、下の海老沢先生のインタビュー動画でお話を頂いていますのであわせてお目通しください。